心臓血管外科医渡邊剛の40年の軌跡

~My Story~

※クリックするとPDFで開きます。

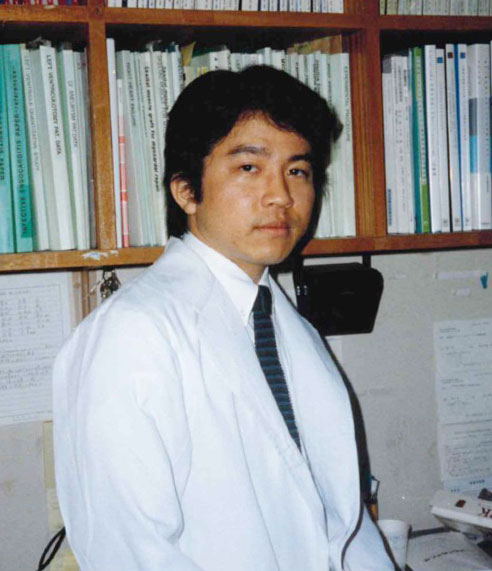

憧憬の時代

中学3年生のときに出会った手塚治虫のマンガ「ブラック・ジャック」。 それが私の心臓外科医としての出発点です。 組織に属さぬ孤高の天才外科医ブラック・ジャックが、胸に熱きヒューマニズムを秘めつつ、驚異の技量で人の命を救うーそんな姿に魅せられて、私は「外科医になる!」と心に決めました。 そして、中でも対象を心臓に絞りました。それが人間の「生命の営みの根源」に思えたからです。 憧れに突き動かされ、私は勇躍、金沢大学医学部へと進みます。

麻布学園高等学校 卒業

模索の時代

本当に一人前の心臓外科医になれるのだろうか-そうした不安と葛藤を抱えながら、私は金沢大学医学部の大学院時代を過ごします。 それは、研究と論文執筆に没頭する日々でもありました。 外来での診察、手術の助手、病棟回り、動物実験、医局でのみんなとのディスカッション、学会発表など、目の廻るような忙しさの中で、私は心臓病に挑む論文を書きまくりました。 そうする中で、次第に専門医として進むべき道が、おぼろげながら見えてきたように思えます。

国立大学法人金沢大学医学部 卒業

第41回日本胸部外科学会総会

Young Investigator's Award 受賞

金沢大学大学院 医学博士号 取得

鍛錬の時代

心臓外科医の腕は、多くの症例を経験することで磨かれますが、日本の心臓外科の症例数は年間5万件程度。 アメリカの50万件に比べると、はるかに少ないレベルです。 早く一人前の心臓外科医になりたかったのですが、日本にいながらにして技術レベルを上げるのはなかなか困難でした。それで私は、海外留学を目指しました。 そして、研修先として、かねてより憧れであったドイツを選びました。ドイツでは心臓外科施設の数が限られているため、ひとつの施設で多くの症例を経験できること、ドイツの医学から多くを学ぶなど、ドイツと日本には共有できる過去の歴史があり、多くのドイツ人は日本に対してフレンドリーであろうと思えたことなどが、ドイツを選んだ理由でした。

こうして1989年6月、30歳でドイツのハノーファー医科大学の胸部心臓血管外科に留学しました。 現地についてから4カ月ほど経って、あのベルリンの壁が崩壊しました。 世界が大きく変わる節目となった年でした。ここでの2年半、私は臨床医としての研鑽を積みます。この時期のハードなトレーニングがあったからこそ、今の私があります。この時代は、まさに鍛錬、自立・独立の時代でした。

ドイツ・ハノーファー医科大学

心臓血管外科

(Hans G Borst 教授の下、ドイツ学術交流会(DAAD)奨学生として)

32歳で日本人として最年少で心臓移植を執刀し移植執刀医

挑戦の時代

1991年12月、留学生活を終え日本に戻りました。しかし、古巣の金沢大学医学部には、私の居場所がありませんでした。帰国して早々の1992年、命じられて富山医科薬科大学(現・富山大学医学部)に移り、助手として第1外科に入局しました。当時、富山医科薬科大学の第1外科では、心臓病で手術を受ける患者さんは年間10〜20人程度だったので、まずはその数を増やそう、もっと多くの患者さんを受け入れようと考えました。それには、実績を積むことが必要で、大学はもちろん地域の病院の内科の医師たちの信頼を得なければなりません。彼らには私がどんな医者かわからないので、挨拶に出向き、紹介してもらった患者さんを元気にして自宅にお帰りいただくということを繰り返し説明しました。

第1外科には、私の下に3年目の外科医が1人いるだけで、手が足りない状況でした。2人で手術だけでなく、外来の診察から入院中のケア、退院後のフォローまで、なんでもかんでもやらないといけません。しかし、これはむしろ幸いなことでした。なぜなら、自ら執刀し、同時に術後管理をするという経験が、ほかの人より10年ほど早まったからです。

日本の心臓外科は一般的に、手術を1人でやれるようになるのは40歳からだと言われていますが、私はドイツに留学したおかげで、30歳で自力で手術ができるようになりました。このことが私の財産となっていました。

富山医科薬科大学における心臓手術は、最終的に年間200例くらいにまで増えました。

そうやって懸命に働く中で、従来の手術法に対する疑問も膨らんできました。

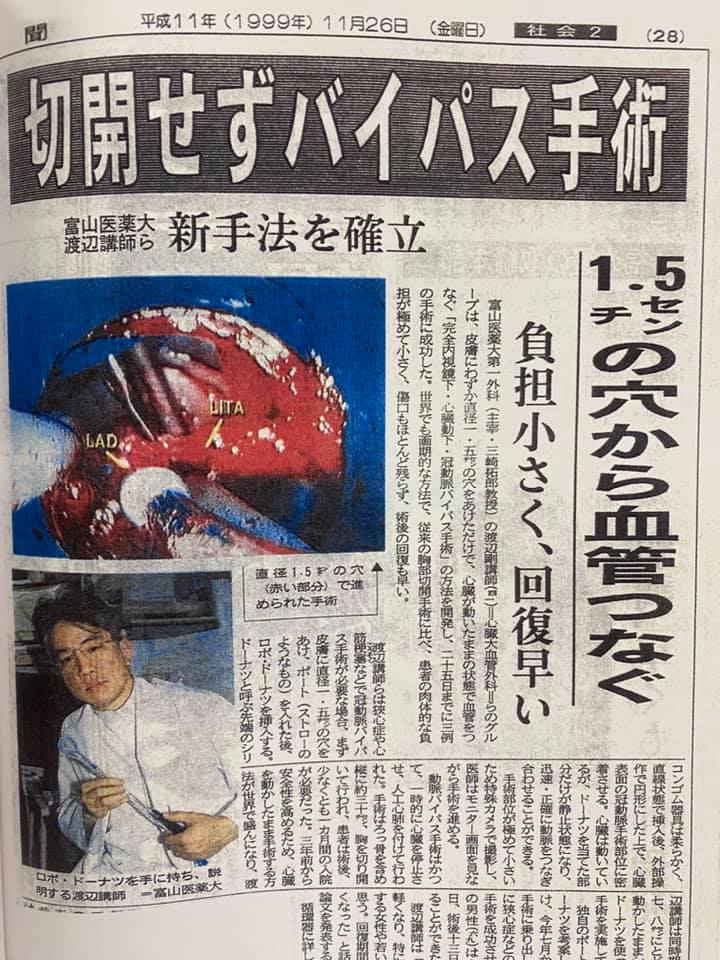

昔は「名医ほど大きく切る」と言われました。でも、より患者さんの体に負担をかけない手術をすれば、患者さんに楽なだけでなく、手術後の回復も早まるし、入院期間も短縮できます。

体に負担をかけないようにするには、人工心肺につながない(心臓を止めない)、切開する範囲をできるだけ小さくする、全身麻酔をかけない(局部麻酔にとどめる)、などの方法を追求する必要があります。この追求の中から、私は次々と新しい手術法を開発していきます。まさに私の挑戦の時代でした。

金沢大学医学部附属病院 第一外科

富山医科薬科大学(現・国立大学法人富山大学)医学部 第一外科

「アウェイク手術」を日本で初めて成功

「アウェイク」とは「覚醒=目覚めている」ということで、手術の際に全身麻酔をかけず、胸部にのみ局部麻酔(硬膜外麻酔)をかける手術です

猛進の時代

2000年、私は金沢大学医学部第1外科の主任教授になりました。私は金沢大学で、優秀なスタッフを集めて心臓外科医療のチームを組み、心臓手術に全力を傾けました。手術成功率は、日本最高レベルの成績を収め続けました。この時代に特記すべきは、手術用ロボット・ダビンチとの出会いです。手術用ロボットは人間(医師)の指示に従って内視鏡下の手術を行なうものです。いわば、コンピュータ制御の超高性能内視鏡といえるでしょう(そのため「ロボット支援下内視鏡手術」とも言います)。最大のメリットは、患者さんの体の負担が驚くほど軽く、極めて安全であるということです。手術においては、胸にロボットのアーム(腕)を挿入する小さな穴を開けるだけなので、骨も神経も切らず、出血も極めて少なく、傷口もすぐに塞がります。手術時間も短く、手術後3日で退院することも可能です。

金沢大学医学部外科学第一講座

主任教授 就任

第12回とやま賞受賞

(富山県ひとづくり財団)

メール外来を開始

(兼任)東京医科大学外科学第二講座

客員教授 就任

(兼任)東京医科大学心臓外科

初代教授(~2011兼任)

一般社団法人日本ロボット外科学会

設立

ISMICS

(国際低侵襲心臓胸部外科学会)

Winter WorkShop主催 於:沖縄

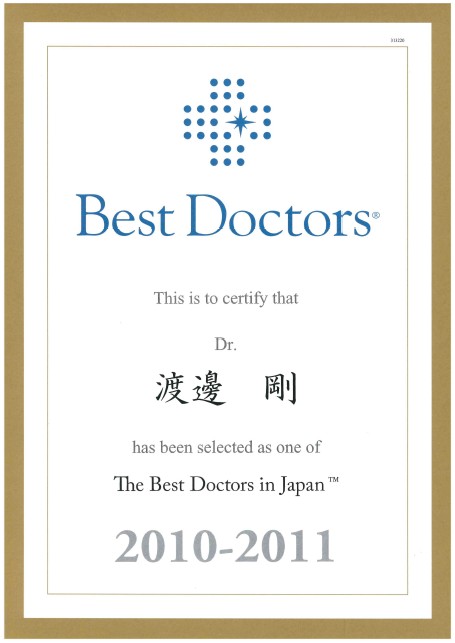

Best Doctors社

“The Best Doctors in Japan”に選出

(兼任)国際医療福祉大学 客員教授

(兼任)帝京大学 客員教授就任

飛翔の時代

2014年5月、私は金沢大学を辞め、このニューハート・ワタナベ国際病院を設立しました。

私は1人の心臓外科医としてずっと、1人でも多くの患者さんの命を救いたい、医療に専念したいという思いがありました。しかし、大学医学部の責務にというのは「教育」と「研究」と「診療」に加え、国立大学が独立行政法人となったことで、それらに「経営」が加わりました。それによって委員会、経営会議だらけとなり、診療に割ける時間が減ってしまい、手術も増加する患者さんに対応できなくなりました。私にとっては、自分の思うような仕事に専念できる環境ではなくなってしまったのです。

自分が一番したいことは何か、と自問したとき、出てきた答えは、患者さんのそばにいて、患者さんのためになる仕事をする、ということでした。私は、1人でも多く、日本中の、いや、世界中の患者さんの手術をしたい、そして、限りある生命時間の中で自分の得意なことをして世の中のためになりたい、という心の叫びをとったのです。

ニューハート・ワタナベ国際病院

(東京都杉並区) 開設

外務省 平成27年度外務大臣表彰 受賞

年間ロボット心臓手術数が世界一に

一般社団法人日本心臓鍵穴手術学会

設立

年間ロボット心臓手術数が、2年連続で世界一に

チームワタナベにおけるロボット心臓手術数 通算1000例

年間ロボット心臓手術数が、3年連続で世界一に

年間ロボット心臓手術数が4年連続で世界一に

結実の時代

2024年、当院は設立から10年という節目を迎えました。おかげさまでロボット手術において圧倒的な実績と高い成功率を誇る病院へと成長し、多くの患者さんの命を救うことができました。私自身もダビンチ手術の第一人者として技術を磨き抜いてきましたが、この10年の成果は決して私一人の力ではありません。2020年に大塚俊哉医師が副院長となり、大塚医師にしかできない不整脈手術が可能となったことは大きな変化でした。さらに外科的治療の適用外となる患者さんに向けて内科機能も強化し、外科・不整脈・内科という三本柱が確立されました。また、術者だけでなくスタッフ全体の育成を強化したことで、層が厚くなり、盤石な体制が整いつつあります。

そして今、私たちはこうした経験を土台に、新たなフェーズへと進み始めました。医師の挑戦を後押しすべく、研究・教育・次世代育成に取り組み、心臓手術の未来、そして医療の未来を切り拓く存在であり続けます。

私たちの目的は、手術や治療によって患者さんを痛みや負担から解放することにあります。その究極の姿が「日帰り手術」です。検査などは事前に済ませておく必要がありますが、手術当日に退院し、翌日には社会復帰できることが理想です。渡邊式キーホール手術によって、最短入院日数を約半分の3日まで短縮することが可能になりました。ただ、日帰りを実現するには術者だけではなく、麻酔や術後管理を担うスタッフを含めた全員の技量と対応力の向上が欠かせません。入院期間の短縮は経営面で厳しい課題もありますが、患者さんの幸せを第一に、究極の負担軽減に向けてスタッフ一丸となって挑み続けます。

私は「医療」は人間と同じように生きていると感じます。実際、心臓の領域だけを見ても、この10年間で主要な疾患も治療法も様変わりしています。私たちは「自分たちにしかできない医療」を信条に、技術の進歩や患者さんのニーズに応じて、新しい挑戦を重ねてきました。旧態依然とした医療を繰り返すだけでは未来は拓けません。医療が医師と患者の関係の上に成り立つものである以上、求められる方向へ進化していくべきなのです。だからこそ、心臓の領域にとどまらず、未知の分野にも挑み続けることが、私たちが担っている医療の未来への責任だと思っています。